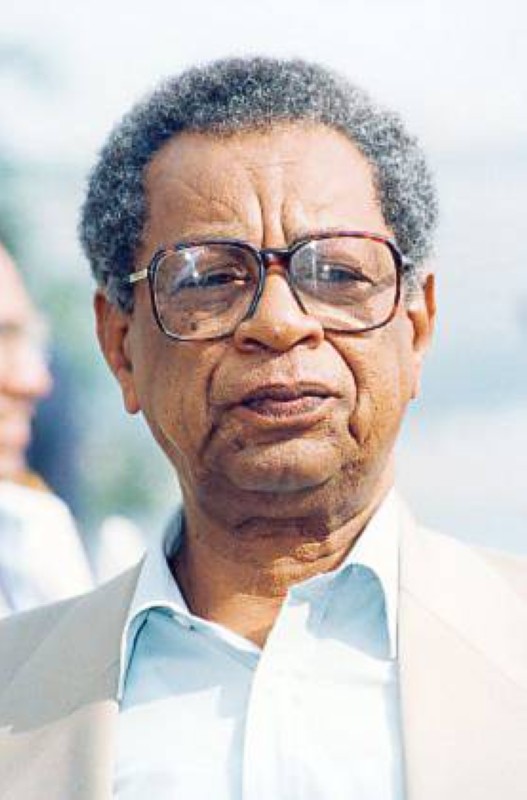

الناقد المصري ممدوح فراج النابي يقدم قراءة مغايرة للأعمال الروائية للطيب صالح

الغد السوداني-متابعات

في كتابه «الكتابة السوداء: السرديات المضادة، الهوية، الأمثولة القومية: الطيب صالح نموذجاً» الصادر عن دار المرفأ في إسطنبول ودار النهضة في بيروت، يقدّم الناقد المصري ممدوح فراج النابي قراءة مغايرة للأعمال الروائية للطيب صالح. فبينما انصرف كثير من النقد إلى التعامل مع «عرس الزين» و*«موسم الهجرة إلى الشمال»* بوصفهما تجربتين متباعدتين في الرؤية والاشتغال الجمالي، يذهب النابي إلى أن الروايتين تشكّلان نصاً واحداً برؤيتين متكاملتين، وأنهما تتشاركان في بنية دلالية عميقة تتجلى في طرح أسئلة الهوية والذات والمقاومة.

يقول النابي إنه وجد في قراءة النصين معاً مدخلاً ضرورياً لفهم المشروع السردي للطيب صالح، إذ إن «عرس الزين» تمثّل عنده مفاتيح لفهم التناقضات الكبرى التي تحكم سلوك «مصطفى سعيد» في «موسم الهجرة». كما أن السياق التاريخي الذي أنتج الروايتين – مرحلة التحرر العربي والأفريقي وصعود مقاومة الاستعمار – منحهما مساحة مشتركة في التعبير عن أثر الإمبريالية ومخلفاتها على المجتمعات المحلية.

أما مفهوم «الكتابة السوداء» الذي يتخذه النابي عنواناً لمقاربته، فلا يمت بصلة إلى دلالات اللون أو العرق كما هو معروف في «كتابة السود» أو «الرواية السوداء». وإنما يشير إلى كتابة الألم وكشف القبح؛ الكتابة التي تفضح القمع بكل أشكاله، سواء جاء من سلطة استعمار خارجي أو من سلطة داخلية تمارس الإقصاء والتهميش باسم الأيديولوجيا السياسية أو الدينية. ويضع النابي ضمن هذا المفهوم كتابات السجون والمنفى والشتات، وكذلك السرد النسوي الذي يناهض البطريركية ويكشف محاولاتها لمصادرة صوت المرأة.

من هذا المنظور، يرى النابي أن «عرس الزين» (1962) تمثل نصاً يقاوم محاولات محو الهوية التي مارسها الاستعمار، فيما تأتي «موسم الهجرة إلى الشمال» (1966) لتواجه ذلك المحو لكن داخل المركز الاستعماري نفسه. ويذهب إلى أن الطيب صالح كان معنياً، في أعماله كافة، بالدفاع عن القرية بوصفها نواة الهوية السودانية، وعن حقها في مقاومة التغريب الذي خلّفه الوجود الاستعماري.

ويشير النابي إلى أنه اختار التركيز على هاتين الروايتين تحديداً لاعتقاده بأن الطيب صالح انتقل من تأكيد الانتماء المحلي الصافي في «عرس الزين» إلى التخلي عنه في «موسم الهجرة»، وهي المفارقة التي حكمت مصير «مصطفى سعيد» الذي انتهى إلى عزلة قاتمة، تاركاً مكتبته المُشيدة على الطراز البريطاني كشاهد على انقطاعه عن جذوره، في مقابل تماهي «الزين» التام مع قريته.

وتقوم دراسة النابي على الدمج بين النظرية الروائية والتطبيق النقدي، عبر قراءة النصوص داخل سياقاتها الثقافية والسياسية. وقد اعتمد مقاربته على مفاهيم فرانز فانون حول علاقة المستعمَر بالمستعمِر ومقاومة الاستلاب، وعلى طروحات إدوارد سعيد في «الاستشراق» و«الثقافة والمقاومة»، مستنداً إلى قول بيير ماشيري بأن النص الأدبي «شبكة معرفة» لا يمكن عزلها عن النصوص والمفاهيم التي تولّدت منها.

وبهذا الدافع، تتبع النابي التقاطعات بين الروايتين وبين بطليهما؛ فـ«مصطفى سعيد» مشبع بالثقافة الغربية إلى حد الصراع معها لاحقاً، بينما يظل «ود الزين» غارقاً في المحلية حتى التماس. وعلى الرغم من تناقضهما الظاهر، يراهما النابي شخصيتين تكملان بعضهما في البنية العميقة، إذ تسهم كل منهما – بطريقتها – في مقاومة الجمود المجتمعي وإعادة طرح أسئلة الهوية السودانية.

ويمضي النابي ليؤكد أن اهتمام الطيب صالح بقضايا وطنه المصيرية ظل ثابتاً منذ قصته «دومة ود حامد»، التي تجاوزت جدلية «الأصالة والمعاصرة» لتكشف، بتبصر شديد، التحولات العاصفة التي شهدها السودان في زمن الانقلابات العسكرية، وفشل النخب السياسية في تحقيق التنمية وحل أزمة الجنوب