“الغد السوداني” في حوار مع الكاتب الروائي الموريتاني موسى ولد ابنو

(دردشة من خارج الحدود..)

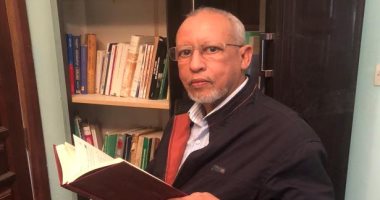

الموريتاني د: موسى ولد ابنو، الحاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس، رغم أنه عمل مستشارا برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لأكثر من 15 عامًا، وأدار العديد من الشركات الحكومية، إما كمدير عام أو كرئيس لمجلس الإدارة، ورغم أنه بدأ حياته المهنية في عام 1984 كمستشار دائم لمكتب الأمم المتحدة لمنطقة الساحل والسودان (UNSO) في نيويورك. إلا أن هذه السيرة المهنية الحافلة، لم تقتلع جذور ميوله الشخصية الراسخة في تربة الفن والإبداع. فهو بجانب ذلك، أديب و روائي يمزج ببراعة الخيال العلمي والتصوف، والتاريخ والأسطورة، والحقيقة والخيال والفلسفة والأدب. عرّفته جامعة نورث ويسترن الأمريكية بأنه أكثر الكُتاب إبداعاً في مجال الأدب الأفريقي في العصر الراهن.

“الغد السوداني” حُظيت بـ”مقابلة” عابرة للحدود مع الروائي ولد ابنو، أثمرت عن حوارٍ تعريفي بالكاتب الكبير، أملاً في تقديمه للقراء والجمهور السوداني المحب للأدب والقراءة، ريثما يكون الإفصاح ممكناً عن مكنونات القيمة الفنية والإبداعية التي تتخفى في ما وراء الصحارى الأفريقية في الجارة القريبة “موريتانيا”.

* من هو الكاتب الروائي موسى ولد ابنو؟

– أنا موريتاني، نُشرت روايتي الأولى “الحب المستحيل” في باريس عام 1990؛ قدمها الناشر على أنها رواية خيال علمي أفريقية. كتبت عدة روايات ومجموعات قصصية، بعض بالفرنسية، وكنت أترجمها بنفسي إلى اللغة العربية، قبل أن أقاطع اللغة الفرنسية، نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. وصفت سلمى خضراء الجيوسي روايتي “مدينة الريح” في كتابها ARABIC FICTION بأنها الرواية العربية الوحيدة التي تناولت موضوع التقانة، ونشرت جامعة نورث وسترن الأمريكية دراسة عن نسختها الفرنسية BARZAKH بقلم نسرين قادر تقول فيها: » يُعتبر الروائي الموريتاني موسى ولد ابنو من أكثر الكتاب إبداعًا في الأدب الأفريقي اليوم، كما أنه من بين أكثر الكتاب إهمالًا من قبل النقاد. و لدي روايتان من نسختين فرنسية وعربية. الأولى هي L’AMOUR IMPOSSIBLE (1990) / الحب المستحيل (1999) والثانية BARZAKH (1993) / مدينة الرياح (1996).

* أهم أعمالك الروائية التي حُظيت بتداول كبير وسط القراء والنقاد؟

– أهم أعمالي الروائية التي حُظيت بتداول كبير وسط القراء والنقاد هي روايتي الأولى والثانية، مدينة الرياح والحب المستحيل. هاتان الروايتان هي من جنس الخيال العلمي. كتابتهما فرضت نفسها دون مبرر. أما قراءتي لهما، فكانت بحثا عن مبررات للكتابة.

* هل بالإمكان إعطاء القراء لمحة تعريفية عن رواية “مدينة الرياح”؟

– “مدينة الرياح”، في جزأيها الأول والثاني، تستذكر فترات من الماضي؛ لأن بطلها ڨارا، الذي سافر عبر الزمن، يسترجع في لحظة سكرته قبل الموت ذكريات الماضي السحيق- بدءًا من القرن الحادي عشر الذي وُلد فيه، مرورًا بالقرن العشرين الذي جابه هاربًا نحو المستقبل- بفضل الخضير الذي يحرس بحر الزمن، والذي نقله من الماضي إلى المستقبل ليُريه ما آلت إليه البشرية. استلهمت في مدينة الرياح شخصية الخضر أو الخضير القرآنية، والفلسفة والتراجيديا اليونانية، والتراث الموسيقى الشعبي الموريتاني، لأجعل من التراث ركيزة من ركائز الخيال العلمي. وقد أبرز هذا التناص العلاقة بين أجزاء وفصول الرواية وطرق ومقامات “التيدنيت”، العلاقة بين موضوعات السرد ومقامات التيدنيت؛ ذلك أن الأدب والموسيقى يُحاكيان الزمن نفسه، زمن الأسطورة. لذا، تُعتبر رواية “مدينة الرياح” رواية سيمفونية بالمعنى الحرفي للكلمة.

* هل تعني أنك فتحت مساراً جديداً للخيال العلمي في الأدب الروائي؟

– نعم .. في مدينة الرياح كما في الحب المستحيل أقحمت التراث القديم في رواية الخيال العلمي، سواء كان هذا التراث عالميا، من خلال تراجيديا اليونانية، أو عربيا إسلاميا من خلال القصص القرآني والتراث الشعبي الموسيقي البيظاني ( نسبة إلى البيظان، عرب موريتانيا). فجاء نص مدينة الرياح على منوال حكاية أُودِيبِّيَّة، لا بالمعنى الفريدي(Freudien)، ولكن بالمعنى الصُّوفُّوكْلِي. فَصُوفُوكْل (Sophocle) عندما ألف أُودِيبْ مَلِكا، كتب تراجيديا البصيرة الإنسانية، وذلك وفق القراءة المتميزة التي قدمها كارل رينهارت (Karl Reinhart). فالطريق الفاصل بين بداية مجد البطل التّيبي (نسبة إلى مدينته تيب) Thèbe، إلى نهايته المروعة، هو صراع بين الظاهر المضلل والحقيقة الباطنية. يتَقدم أوديب نحو تجلي الحقيقة، وبهذه الطريقة -كما يقول هايدڨر (Heidegger) – “يتقدم خطوة خطوة ليجعل نفسه في اللاّكُمون، ولتتجلى أمامه الحقيقة، التي لن يطيق النظر إليها إلا بفَقْئ عينيه، لينقذ نفسه من الظاهر المضلل. وهكذا يكون البطل التيبي قد اضطر إلى أن يعمي عينيه كي يرى حقيقة ذاته”. فبفقدان بصره تمكن أوديب Œdipe من النظر ببصيرة، لتتجلى أمامه الحقيقة. يرمز ڨارَا لوجوه عدة من أسطورة أُودِيبْ (Œdipe): فهو تخبره كاهنة أوْدَاغٌوسْتْ بأن سليله سيقتله، كما أخبرت كاهنة تيب لاَيوسْ، والد أُودِيبْ، في الأسطورة اليونانية بأن ابنه سيقتله. لكن ﺗَﻧْڨَلَّ، سليل ڨارَا، قاتل جده والمتزوج جدته، لم يفقأ عينيه كما فعل بطل تراجيديا اليونانية، لأنه الأُودِيبْ التقاني، الغارق في الظاهر، المنغمس في الخطيئة! تستلهم أيضا رواية الحب المستحيل نصا تراثيا عالميا آخر، هو أسطورة المأدبة لأفلاطون، وتوظفه في الخيال العلمي، لتصف مجتمعا مستقبليا نزل به نفس العقاب الإلهي الذي سبق وأن نزل بالجنس الأندروجيني.

* من هم البيظان وماذا تقصد بـ”التِّيدِنِيتْ” وما علاقة ذلك بمضمون رواية مدينة الرياح.. نريد شرحاً؟

– نعم سأقول لكم.. ينتظم نص مدينة الرياح تحديدا على شكل جلسة موسيقية بيظانية، (نسبة إلى البيظان، وهم عرب موريتانيا)؛ وتأتي أجزاؤه وفصوله مقابلة لطرق ومقامات التِّيدِنِيتْ ، وهو آلة عود الموسيقى البيظانية)، فيقابل الجزء الأول من النص الطريق السوداء (أول طرق التِّيدِنِيتْ)، والجزء الثاني يقابل الطريق البيضاء (الطريق الثانية من التِّيدِنِيتْ)؛ ويقابل الجزء الثالث طريق ﻠَڨْنَيْدِيَّه (طريق الغول انْوَفَّلْ، الطريق الثالث في التيدنيت)، لأن هذا الجزء من الرواية يتناول المجتمع التاقاني المستقبلي الذي فقد إنسانيته؛ فطريق ﻠَڨْنَيْدِيَّه تمثل الموسيقى التي لم يعزفها البشر، بل إن عازفها هو الغول انْوَفَّلْ (الغول لغة يعني الهلكة، وكل ما أهلك الإنسان فهو غول؛ أو الغول: كل ما زال به العقل). جاءت ﻠڨْنَيْدِيَّه في النص باسم “برج التبانة” لأنها ترمز لعالم آخر، ولأن عازفها لا ينتمي إلى جنس البشر. الجزء الأخير الذي قابلها تدور أحداثه في فترة مستقبلية هاجر فيها بعض البشر من الكوكب الأرضي إلى عوالم أخر، وفيها صارت كائنات فضائية تجوب برج التبانة، وأحيانا تحط على الأرض بحثا عن شذرات من عصرها الذهبي، كما هو حال سُولِيمَا التي تصطاد النفوس الخيّرة، مسافرة في الثقوب السوداء بسرعة تفوق سرعة الضوء، من نقطة إلى أخرى من مجرتنا. مَوْسَقَتْ ﻠَڨْنَيْدِيَّه (جَانْبَتْ الغول) الجزء الأخير من مدينة الرياح الذي يتناول مجتمع ﺗَﻧْڨَلَّ ومدينته غير الفاضلة (مدينه الرياح). ﺗَﻧْڨْلَّ “الغول الْمُلَوِّثْ” (الرواية) الذي حوّل المجابات الكبرى إلى مخزن للنفايات السامة. في مراكز تخزين النفايات السامة، التي ترمز إلى هَلَكَةِ مجتمع التقانة وفساد أهله. يكثر الاسترجاع في الرواية لأن موسيقى التيدنيت تفرض الترديدة والاسترجاع والتنويع، ويستدير زمنها كما يستدير الزمن في طرق التيدنيت ومقاماتها. هكذا إذن تنهل رواية مدينة الرياح من معين ميثولوجيا موسيقى التيدنيت، وبهذا تكون رواية سيمفونية بالمعنى الحقيقي.

* لكن ما علاقة كل هذه “الورائيات” بمفهوم الثقافة الدينية والاسلامية على وجه التحديد؟

– ساعدني القصص القرآني في حل معضلات السرد (مثل إبداع بطل يعمر عشرة قرون، أو زمان يكون لحظة وقرون). فالحظة التي يسترجع فيها ڨارا حياته كلها التي امتدت لعشرة قرون هي لحظت سكرة الموت التي جاءت في القرآن الكريم (سورة ق): ﴿ وَجَآءَتۡ سَكۡرَةُ الۡمَوۡتِ بِالۡحَقِّۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنۡهُ تَحِيدُ (19). عند سكرة الموت، يتمدد الزمن ليدور، فيستعاد الأمد مهما طال، وتُستعاد البداية، وتنكشف الحقيقة. في هذه اللحظة، يروي البطل، ببصيرة، أحداثًا عاشها في زمن امتد لعشرة قرون، أحداثًا كان غافلًا عنها، فانكشفت له، فأصبح شاهدًا عليها، عالمًا بكل شيء عنها، وحاكمًا عليها ببصيرة.

* كيف تنظر لتطور الرواية العربية عموماً؟

– تطورت الرواية العربية في القرن التاسع عشر خلال عصر النهضة، وهي فترة انتعاش ثقافي واستيعاب للأشكال الأدبية الغربية. استلهمت الروايات الأولى من السرد القصصي العربي التقليدي والتأثيرات الأوروبية، مما أدى تدريجيًا إلى تأسيس شكل أصيل من الخيال الحديث، متأثرًا بالأحداث السياسية. تطور هذا النوع الأدبي، وضم أنماطًا جديدة مثل روايات الخيال العلمي، وأشكال أخرى. ورغم استمرار الرقابة والقيود، لا تزال الرواية العربية شكلًا سرديًا ديناميكيًا ومتطورًا، يعكس الواقع والتراث.

* يصف النقاد أعمالك بأنها بمثابة تعبير فلسفي معاصر لفك الترابط بين التاريخ والثقافة، والدين والحضارة. ما قولك؟

– أنا أكتب الخيال العلمي لأنني لستُ راضيًا عن هذا العالم. وكما قال فيليب ديك: “إذا لم تكن راضيًا عن هذا العالم، فابحث عن عالمٍ آخر”. أقول، مقتبسًا من هاينلاين وأسيموف، إن الخيال العلمي هو “خيال تأملي”، وهو “فرع من الأدب يُعنى بردود أفعال البشر تجاه التقدم العلمي والتكنولوجي”. كتابتي الروائية جزءٌ من مشروع فلسفي أوسع يهدف إلى بناء فلسفة ما بعد ميتافيزيقية. لقد غيّر اكتمال الميتافيزيقيا، وتجسيدها في منظومة المعرفة العالمية في عصر التكنولوجيا طبيعة الفلسفة، التي أصبحت مهمتها: تطوير فكر جديد يتناول عالم التكنولوجيا، أي “ميتاتكنولوجيا” أو “ميتا تكنيك” يتناول مبادئ وخصائص الكائنات التكنولوجية. تهدف هذه الميتا تكنيك إلى معرفة الكائن التقني، على عكس الميتافيزيقيا القديمة التي اهتمت بالمبادئ الأولى للكائن الطبيعي. تهدف الميتا تكنيك إلى معرفة جوهر العالم التقني وتحديد طبيعة الكائنات التقنية. كما تدرس قضايا المعرفة التقنية، وتبحث في قضايا الحقيقة والحرية في عالم التكنولوجيا.

* من من الروائيين العرب تعجبك أعماله ولماذا؟

– تعجبني براعة الكاتبة والمترجمة الجزائرية إنعام بيوض، الحائزة على جائزة آسيا جبار الأدبية الكبرى. في رواياتها، وخاصة في روايتها هوارية التي نالت عليها الجائزة. في هذه الرواية، استطاعت إنعام أن تكتب نصًا مختلفًا تناول مرحلة حرجة من تاريخ الجزائر، من خلال رسم يوميات فئة اجتماعية تعيش في فقر وتهميش. تستخدم إنعام شخصياتها للتأمل في طبقات المجتمع الجزائري المعقدة. تعجبني دقة سردها وبناء شخصياتها المحكم. تروي الكاتبة معاناة ابطالها، الذين يواجهون مصائرهم خلال أحلك فترة في تاريخ الجزائر الحديث، “العشرية السوداء” (1990-2000)، وتقحم شخوصها في عوالم محرمة. كما تصف إنعام في رواياتها مدن الجزائر الجميلة المليئة بالتناقضات.

* وهل نجحت الرواية العربية والأفريقية في تقديم مجتمعاتها بصورة تملأ الفراغ الذي يحجب الغرب عن رؤية النصف الآخر لمخزون الحضارة في المنطقة الأفريقية والعربية المسلمة تحديدا؟

– أقول.. نجحت الرواية العربية والأفريقية جزئيًا في مساعيها لتقديم مجتمعاتها وملء الفراغ في الفهم الغربي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. قدمت أعمال مثل “موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح و”الأشياء تتداعى” لتشينوا أتشيبي سردياتٍ مؤثرةً، مضادةً للمنظورات الاستعمارية، إلا أن استمرار الصور النمطية، وتأثير التحيز الترجمي، لا يزال يُعقّد الفهم الكامل لـ”الآخر” العربي والأفريقي في الغرب. عملت العديد من الروايات بنشاط على تقويض السرديات والقوالب النمطية الاستعمارية، لا سيما فيما يتعلق بالعرق والجنس، مقدمةً صورًا أكثر ثراءً وتعقيدًا لمجتمعاتها. تُعدّ أعمال مثل “الأشياء تتداعى” و”موسم الهجرة إلى الشمال” أمثلةً كلاسيكيةً على أدب ما بعد الاستعمار الذي يتناول مباشرةً تأثير الاستعمار والتأثير الغربي على الثقافات الأفريقية والعربية. تقدم روايات الكُتّاب العرب والأفارقة وجهات نظر بديلة ورواياتٍ مُفصّلة عن مجتمعاتهم، مُتحدّيةً فكرة أن الغرب هو الفهم الوحيد لهذه المناطق. ساعد توسّع هذه الأدبيات في الساحة العالمية، بما في ذلك السوق الغربية، على تقديم تجارب ووجهات نظر ثقافية مُتنوّعة لجمهور أوسع. قد تُضيف عملية الترجمة نفسها تحيزاتٍ أو تُغيّر المعنى الأصلي، مما قد يُقوّض نوايا الكُتّاب الأصلية ويُعزّز التفسيرات الغربية. إن نظرة العالم الغربي إلى “الآخر” ليست مفهومًا ثابتًا، وجهود هذه الروايات جزء من عملية ديناميكية مستمرة لتحدي هذه التصورات وإعادة تشكيلها.

–